宏碁集团创办人施振荣先生曾经提出了著名的“微笑曲线”理论,曲线的左边是技术、右边是品牌,而制造只是中间的最低谷。也就是说,技术和品牌(或者说研发和营销)都是企业最核心的竞争力。

之前也有读者跟关哥探讨过“微笑曲线”,说如果非要让“微笑”两边的研发和营销分个高下,到底哪个更重要?其实这个问题很简单,我们只需要想一想,有没有那种只靠研发或者营销就能活的很好的公司?我相信,“可口可乐”就是很多人心中的答案。可口可乐从建立至今,产品上几乎没有多少改变,当然,他们曾经耗费上亿美元去推出new coke,只是效果不佳。这些年,可口可乐在广告上的成就我们有目共睹,这也让我们再次肯定,营销对于一个企业的重要性。

话不多说,关哥准备了可口可乐最近的创意广告,欢迎食用。

文章来源:品牌家

可口可乐的广告有一种神奇的魔力,即使你一句也听不懂,也能从广告表达的画面中找到无穷的快乐。

最近,可口可乐在海外推出了一则创意广告,建议人们采用正确的沟通方式,广告中除了延续可口可乐广告中的快乐,还有哪些更深层次的含义呢?

不知道多少人和笔者一样,打开广告就被各种争吵的名利场吸引,重要的并非是吵架的内容,而是因吵架场面产生的连锁反应。广告描述了7个吵架的场景,基本上每一个场景都产生了毁灭性的破坏。

原本是拯救世界的超级英雄,因为吵架开始彼此厮杀,竟然放弃了拯救世界。

于是,超级英雄的周围有了质疑声「这就是你们拯救世界的方式吗?」,让正在肉搏的两位英雄开始停下来思考。

我们不断的争吵,就是觉得真理掌握在自己手上。殊不知争吵的后果,却是无法估量的。广告采用夸张的表达方式,告诉人们当你正在争吵的时候,可能你无法承担的结果正在发生。

广告的最后,可口可乐给出了一个方向性的引导「等我们敞开心扉,一切都有好起来的(Everything’s better when we’re open)」。

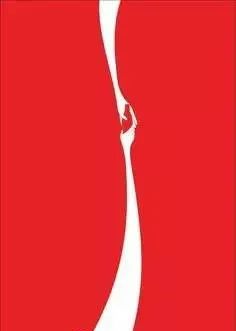

在广告的最后,两个拳头相互靠近轻轻碰撞后,变成了可口可乐的经典飘带,并灵动化身成为可口可乐的LOGO。

瑞典插画家 Alva Skog 作品

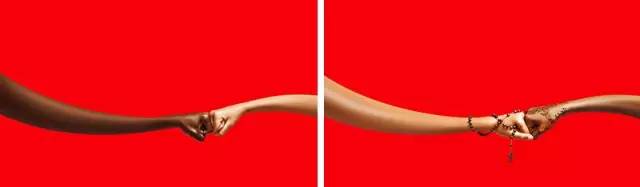

视频广告最后的飘带转化成品牌logo的画面,是由瑞典插画家Alva Skog完成的。而与这支视频相结合的户外广告,是可口可乐邀请日本插画家二村大辅创作的,主张人们打破隔阂,建立起沟通的桥梁。同时,可口可乐的经典飘带形象,也被融入到这4组主题广告中。

We can see more when we look up…

日本插画家二村大辅(Nimura daisuke)作品

海报解读:基本上每一个人都生活在自己设定的圈子里自娱自乐,但是当我们越过心底的那道防线,我们将得到更多的快乐。

瑞典插画家 Alva Skog 作品

视频广告最后的飘带转化成品牌logo的画面,是由瑞典插画家Alva Skog完成的。而与这支视频相结合的户外广告,是可口可乐邀请日本插画家二村大辅创作的,主张人们打破隔阂,建立起沟通的桥梁。同时,可口可乐的经典飘带形象,也被融入到这4组主题广告中。

We can see more when we look up…

日本插画家二村大辅(Nimura daisuke)作品

海报解读:基本上每一个人都生活在自己设定的圈子里自娱自乐,但是当我们越过心底的那道防线,我们将得到更多的快乐。

日本插画家二村大辅(Nimura daisuke)作品, 动画制作:Jelly Kitchen

We hear more when we shout less…

日本插画家二村大辅(Nimura daisuke)作品

海报解释:无论是生活还是工作中,我们可能被周围的声音影响。在遭遇内心的不公平后,我们总想要去论个输赢,而无法停下来听听不同的声音。

日本插画家二村大辅(Nimura daisuke)作品,动画制作:Jelly Kitchen

Sometimes a question is the answer…

日本插画家二村大辅(Nimura daisuke)作品

海报解释:这个世界除了「Yes」和「No」,是否还有其他答案?如果能够放下防备,那这个世界就还有第三种可能「Maybe」。

日本插画家二村大辅(Nimura daisuke)作品, 动画制作:Jelly Kitchen

Anything is possible with an open mind…

日本插画家二村大辅(Nimura daisuke)作品

海报解释:这个世界除了「Yes」和「No」,是否还有其他答案?如果能够放下防备,那这个世界就还有第三种可能「Maybe」。

日本插画家二村大辅(Nimura daisuke)作品, 动画制作:Jelly Kitchen

Anything is possible with an open mind…

日本插画家二村大辅(Nimura daisuke)作品

海报解释:正在吵架的两个人,就像长满刺的仙人掌,相互碰撞彼此伤害。或许,当一方放下盔甲,两个人的关系方可重获新生。

日本插画家二村大辅(Nimura daisuke)作品

海报解释:正在吵架的两个人,就像长满刺的仙人掌,相互碰撞彼此伤害。或许,当一方放下盔甲,两个人的关系方可重获新生。

日本插画家二村大辅(Nimura daisuke)作品, 动画制作:Jelly Kitchen

很多时候,我们说可口可乐总是能将品牌与快乐联系到一起,让关键词「快乐」化身成为了品牌的文化和记忆符号。其中飘带更是形成了品牌的记忆点,无论是在品牌广告中还是户外海报中,化身成为品牌与用户沟通的桥梁。这样的案例,可以说是不胜枚举。

去年6月,可口可乐在国外投放了一组环保主题的户外广告,其标志性的飘带化身成为了指引标识,引导人们找到附近的垃圾桶,加上一句环保性的广告语「A World Without Waste(没有浪费的世界)」,传递了品牌关注环保和乐意承担社会责任的正能量形象。

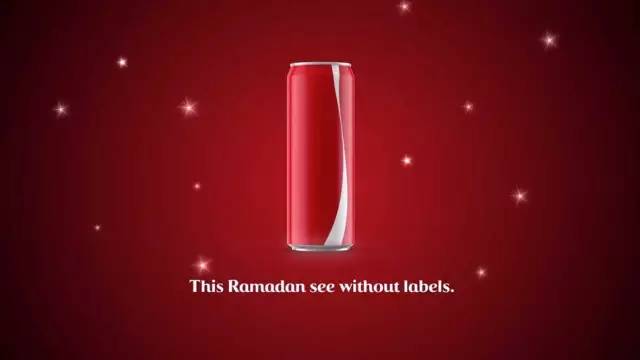

在2015年可口可乐在伊斯兰传统节日上投放的一组「移除logo的营销创意」中,可口可乐就采用了辨识度极高的白色飘带。其目的是想要劝解消费者「放下成见与偏见」。

整个瓶身采用可口可乐标志性的红色,其品牌logo被移除,只剩下了可口可乐的白色飘带和一组文案。那句「Labels are for cans, not for people(易拉罐有标签,而人们不应该有)」引发受众思考平等对待与和平相处。

当时此广告一经投放,就在社交网络引发了受众讨论与关注,其独特的创意和立意更是形成了二次传播,成为了可口可乐营销历上最成功的案例之一。

日本插画家二村大辅(Nimura daisuke)作品, 动画制作:Jelly Kitchen

很多时候,我们说可口可乐总是能将品牌与快乐联系到一起,让关键词「快乐」化身成为了品牌的文化和记忆符号。其中飘带更是形成了品牌的记忆点,无论是在品牌广告中还是户外海报中,化身成为品牌与用户沟通的桥梁。这样的案例,可以说是不胜枚举。

去年6月,可口可乐在国外投放了一组环保主题的户外广告,其标志性的飘带化身成为了指引标识,引导人们找到附近的垃圾桶,加上一句环保性的广告语「A World Without Waste(没有浪费的世界)」,传递了品牌关注环保和乐意承担社会责任的正能量形象。

在2015年可口可乐在伊斯兰传统节日上投放的一组「移除logo的营销创意」中,可口可乐就采用了辨识度极高的白色飘带。其目的是想要劝解消费者「放下成见与偏见」。

整个瓶身采用可口可乐标志性的红色,其品牌logo被移除,只剩下了可口可乐的白色飘带和一组文案。那句「Labels are for cans, not for people(易拉罐有标签,而人们不应该有)」引发受众思考平等对待与和平相处。

当时此广告一经投放,就在社交网络引发了受众讨论与关注,其独特的创意和立意更是形成了二次传播,成为了可口可乐营销历上最成功的案例之一。

是不是没有logo,就会让广告本身没有辨识度呢?可口可乐在长期文化沉淀中采用「红底+白色飘带」结合,其特定的图形弧度形成了品牌文化的另一个承载符号。

其实可口可乐的飘带使用,可以追溯到1970年,可口可乐的飘带图案在美国推出。

而在1971年,可口可乐第一次的电视广告投放中,依然沿用了飘带的创意。最初,可口可乐将品牌广告以广播的形式播出,其随后拍摄的广告语为「给世界来杯可口可乐(I’d Like to Buy the World a Coke)」的电视广告一经投放,就在国际上引起了轰动。

一群年轻人在山顶自信歌唱,自由表达的方式受到了世界的围观,那一句「给世界来杯可口可乐」也成为了可口可乐打开市场的经典广告之一。

一直以来,可口可乐通过自己的方式传递着品牌的文化价值和社会价值,在长期的文化沉淀中,形成了特有的品牌符合和标识,让产品有了独特的记忆点。

本文由网上采集发布,不代表我们立场,转载联系作者并注明出处:https://www.yingxiaobingfa.com/?p=9789

瑞典插画家 Alva Skog 作品

瑞典插画家 Alva Skog 作品

日本插画家二村大辅(Nimura daisuke)作品

日本插画家二村大辅(Nimura daisuke)作品

日本插画家二村大辅(Nimura daisuke)作品

日本插画家二村大辅(Nimura daisuke)作品 日本插画家二村大辅(Nimura daisuke)作品, 动画制作:Jelly Kitchen

日本插画家二村大辅(Nimura daisuke)作品, 动画制作:Jelly Kitchen