作者 | 白杨

来源 | 品牌营销官(ID:BrandCMO)

近日,西贝与罗永浩之间关于预制菜的争议在全网炸了锅。西贝的天塌了,而罗永浩成了消费者心中的英雄。

这场引发全网热议的争议,始于消费者对餐饮品质的直观感受,最终演变为品牌与公众人物的激烈对抗,将西贝推向负面舆论的漩涡。

9月10日,罗永浩通过微博公开表达对西贝的不满,称许久未吃后发现“西贝几乎全都是预制菜,还那么贵,实在是太恶心了。并呼吁国家推动立法,强制饭馆注明是否使用预制菜。”

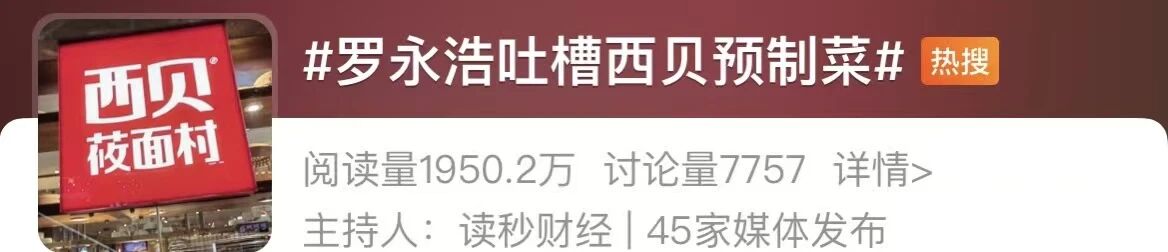

作为拥有千万级关注度的公众人物,罗永浩的吐槽迅速发酵,#罗永浩吐槽西贝预制菜# 等话题登上热搜,大量消费者跟风分享类似用餐体验,西贝瞬间陷入舆论质疑中。

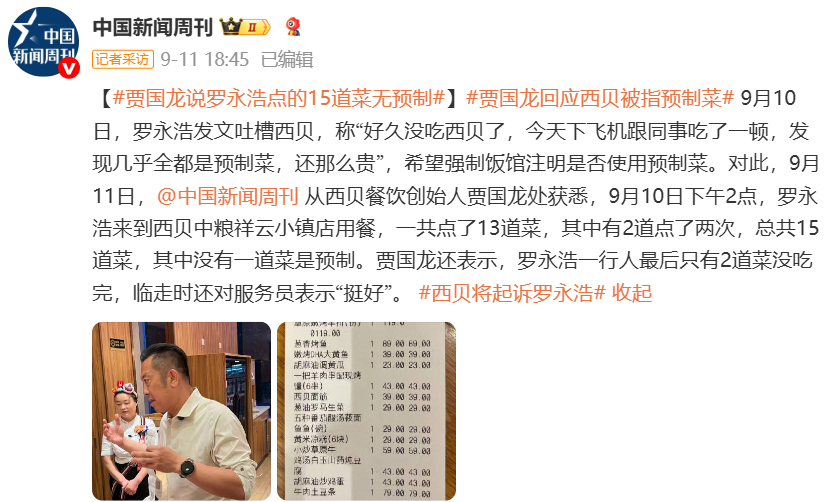

面对舆情,西贝创始人贾国龙第一时间亲自回应,态度强硬地否认使用预制菜,声称“没有一道菜是预制的”,甚至放话要起诉罗永浩。随后,西贝官方采取一系列应对动作:公开罗永浩当晚消费的菜单及账单,试图以具体消费记录证明自身“清白”;开放部分门店后厨供媒体和消费者参观,强调食材处理流程的规范性;

同时推出“不好吃不要钱”的承诺,试图以服务保障挽回消费者信任。

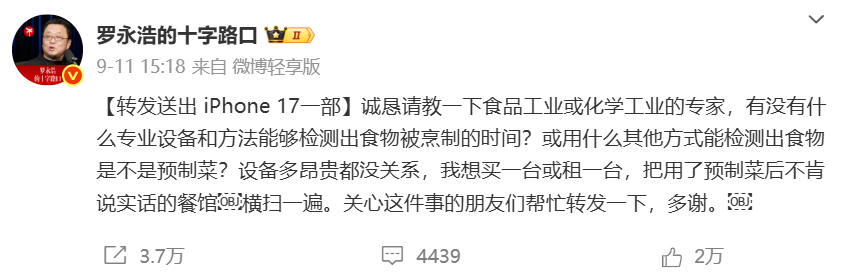

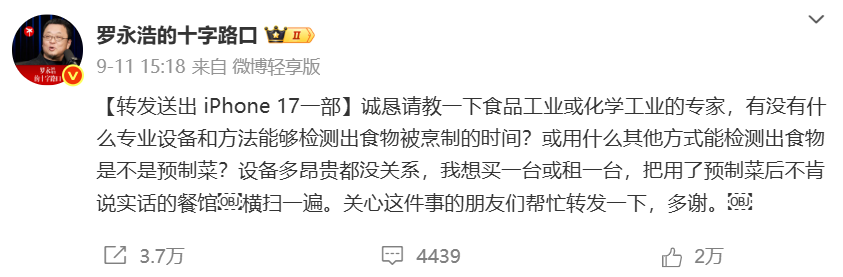

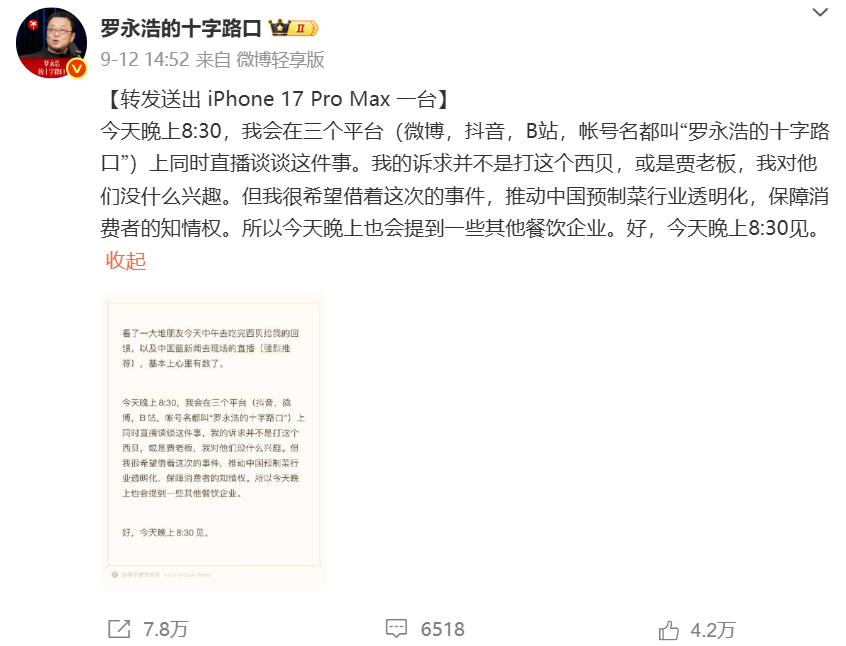

罗永浩连续发布三条针对性微博,第一条以“转发送苹果17”为号召,向公众征集“检测食物是否为预制菜的方法”;

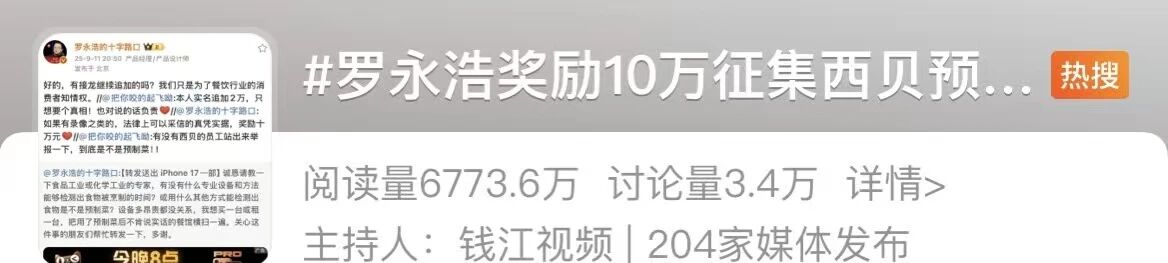

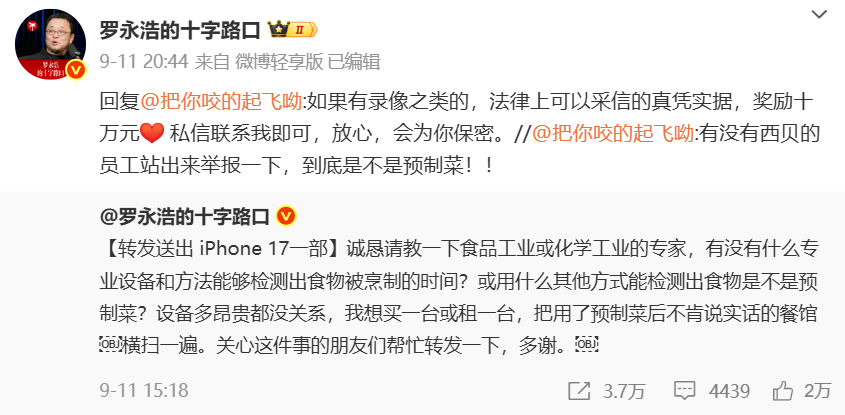

第二条直接抛出“10万元奖励”,挖掘西贝使用预制菜的相关证据;

第三条则再次以“转发送苹果17 Pro Max”为激励,呼吁公众共同推动“中国预制菜行业透明化”。每一条都紧扣预制菜核心议题,且通过物质激励扩大传播范围。

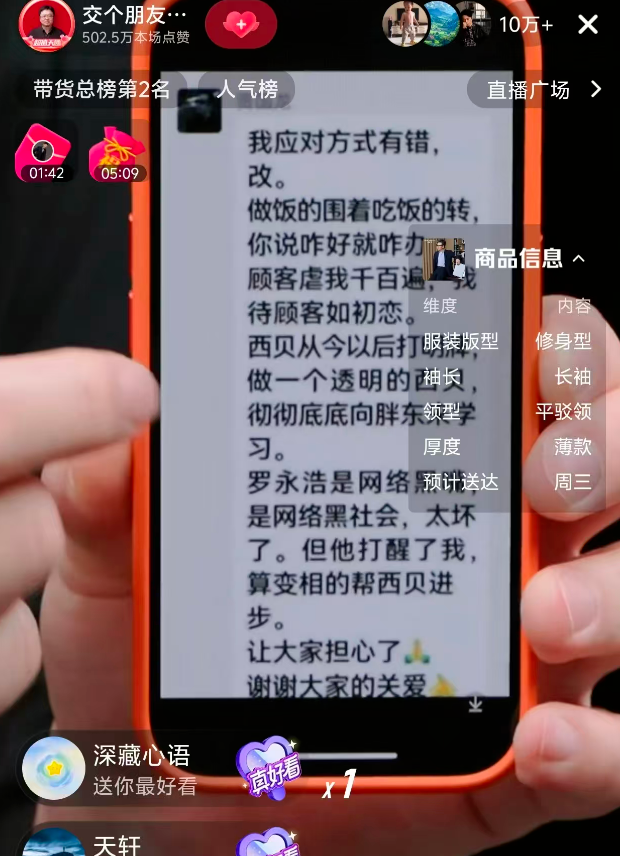

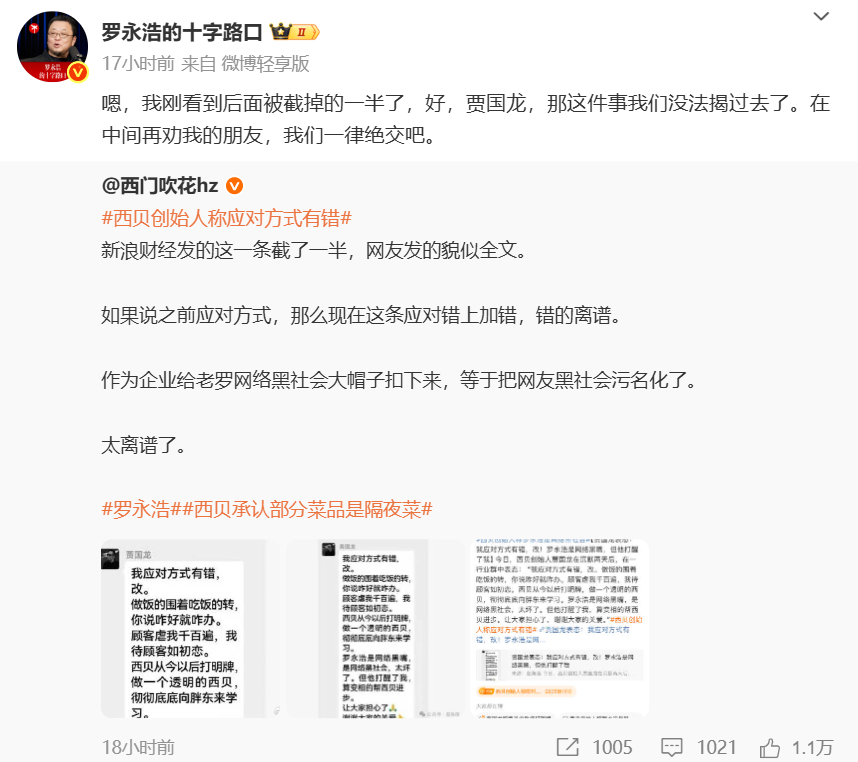

然而,西贝创始人在后续回应中情绪激化,在疑似一份道歉信中,将罗永浩称为“网络黑嘴”“网络黑社会”,这番攻击性言论彻底点燃矛盾。

罗永浩随即发文强硬反击:“好,贾国龙,那这件事我们没法揭过去了。在中间再劝我的朋友,我们一律绝交吧”,直接宣告双方和解无望,事件对抗进一步升级。

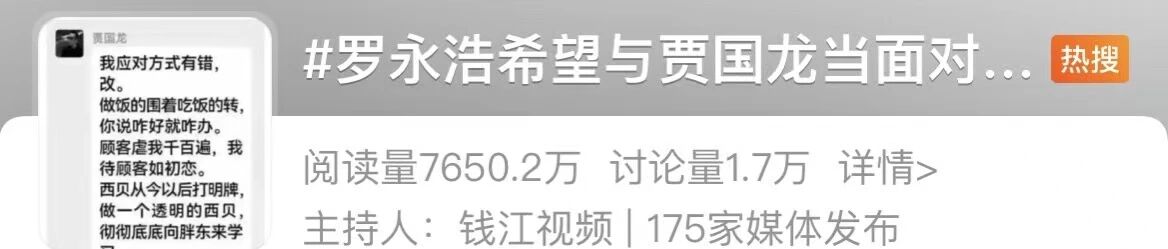

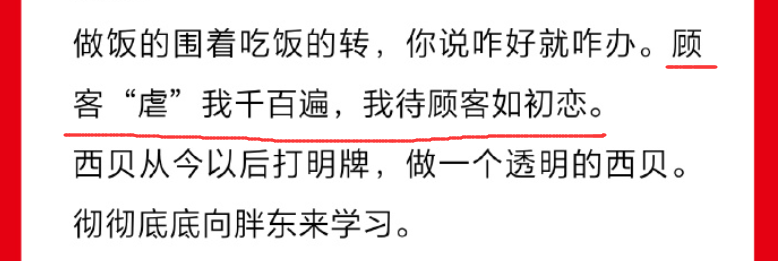

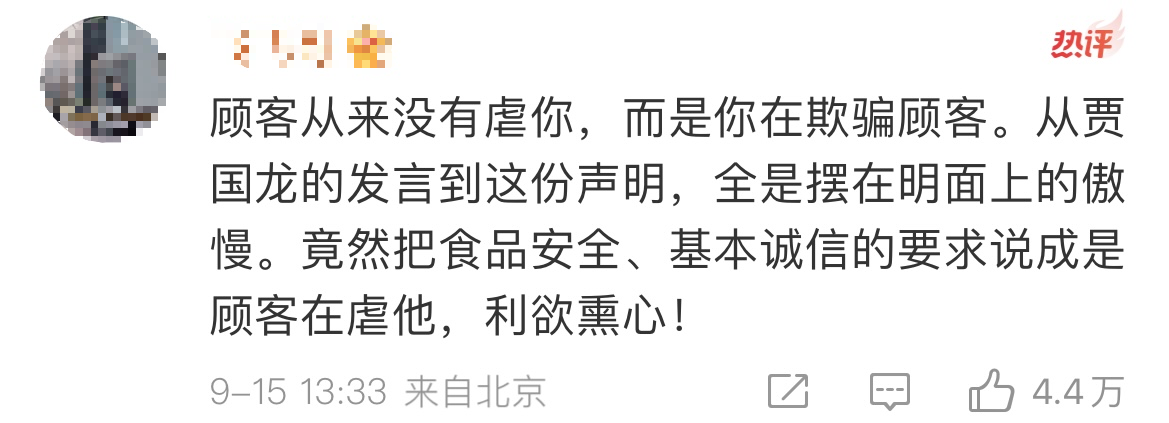

9月15日下午,西贝官方发布致歉信,本想平息争议,却因信中内容引发新的舆论风暴。信中“顾客虐我千百遍,我待顾客如初恋”的表述,被网友解读为“倒打一耙”,纷纷质疑“顾客从未虐过西贝,反而是西贝在食品安全和诚信上欺骗顾客”;更关键的是,致歉信中提出“将九道菜品改为门店现做”,这一整改措施直接与此前西贝创始人“没有预制菜”的说法相悖,相当于品牌自证此前存在虚假宣传。

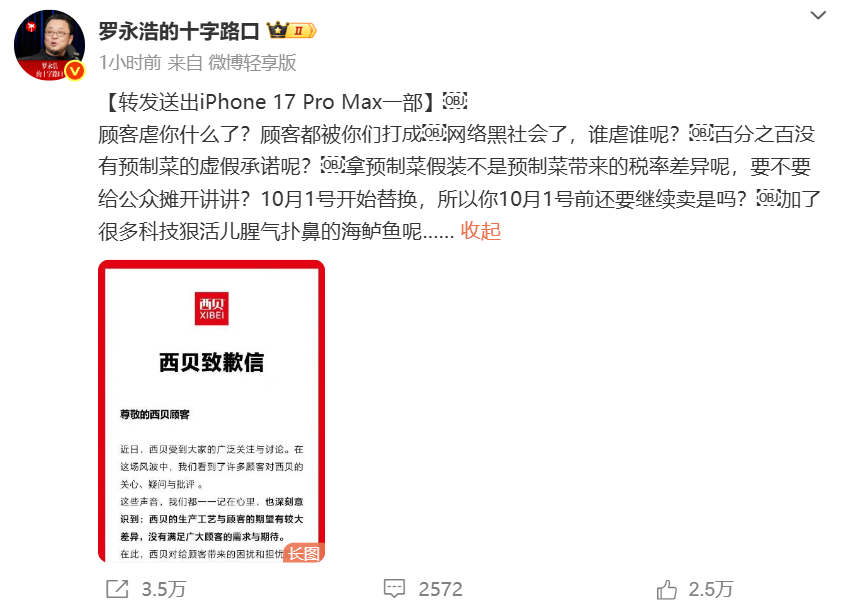

罗永浩随即转发该致歉信,连续抛出多个尖锐问题:“顾客虐你什么了?顾客都被你们打成网络黑社会了,谁虐谁呢?百分之百没有预制菜的虚假承诺呢?拿预制菜假装不是预制菜带来的税率差异呢,要不要给公众摊开讲讲?10月1号开始替换,所以你10月1号前还要继续卖是吗?”,每一个问题都直击西贝痛点,让其公关危机雪上加霜。

当千万级流量的公众人物公开吐槽“高价餐饮全是预制菜”,当品牌创始人用“网络黑嘴”“起诉威胁”强硬回应,当一封致歉信因“顾客虐我千百遍”的表述引发更大众怒——西贝与罗永浩的这场争议,早已超越消费吐槽的范畴,演变成一场全民围观的公关灾难。短短五天,从舆情发酵到矛盾升级,再到信任崩塌,西贝的每一步应对都踩在公关禁忌的红线之上,被网友吐槽为“最差公关”,主要源于以下三方面核心问题:

西贝自始至终以“对抗者”姿态面对争议,而非以“解决者”身份回应消费者。危机初期,罗永浩的吐槽本质上反映了部分消费者对“高价餐饮与预制菜不匹配”的不满,核心诉求是“预制菜透明化”与“价值匹配”。但西贝并未捕捉这一核心,反而将争议定性为“罗永浩对品牌的恶意攻击”,西贝创始人贾国龙“起诉威胁”“骂网络黑嘴”等行为,将个体消费吐槽升级为“品牌与公众人物的私人对抗”,转移了“预制菜透明化”的核心议题,也让公众感受到品牌的傲慢与强硬。

在公关逻辑中,危机应对的首要原则是“剥离对抗,聚焦问题”,而西贝恰恰相反 ——它不断强化对抗关系,甚至主动制造新的冲突点,让舆论焦点从“预制菜问题” 转向“西贝是否尊重消费者”,陷入了“为了反驳而反驳”的误区,彻底偏离解决问题的轨道。

西贝在整个事件中的信息发布严重缺乏一致性,多次出现“自相矛盾”的情况,直接摧毁消费者对品牌的信任基础。一方面,西贝创始人贾国龙坚定声称“没有一道预制菜”,将中央厨房半成品处理定义为“非预制菜”,试图以行业标准说服消费者;另一方面,官方致歉信却提出“将九道菜品改为门店现做”,相当于间接承认这九道菜此前并非现做,与无预制菜的说法形成直接冲突,这种“自己打自己脸”的操作,让消费者认定品牌存在“虚假宣传”。

此外,西贝在“整改时间”上的表述也存在漏洞——致歉信称“10月1号开始替换”,这意味着9月15日至10月1日期间仍会销售原产品,罗永浩质疑“10月1号前还要继续卖是吗”,精准点出这一逻辑漏洞。在公关沟通中,“信息一致性”是信任的基石,而西贝的混乱表述不仅未能解答消费者疑问,反而制造了更多质疑点,让品牌陷入越解释越不可信的困境。

西贝全程忽视消费者情绪与大众认知,用自我视角替代消费者视角,导致每一次回应都触达消费者反感点。例如,西贝晒出罗永浩的菜单与账单,本意是想证明“消费透明”,却忽略了消费者对“人均高价与预制菜不匹配”的核心不满——消费者看到账单后,关注的不是“点了什么”,而是“花这么多钱吃预制菜是否值得”,晒账单反而强化了“西贝高价”的负面印象。

更典型的是致歉信中“顾客虐我千百遍”的表述:消费者认为自己只是“提出合理质疑”,却被品牌定义为“虐待”,这种对消费者情绪的漠视,瞬间点燃公众不满。“共情”是连接品牌与消费者的关键,聪明的公关会先承认消费者的感受是合理的,再解释问题。而西贝始终站在“品牌委屈”的视角,将消费者质疑视为刁难,这种缺乏共情的表达,让致歉信变成二次伤害,彻底激怒公众。

其实,西贝本可以在此次危机中实现“转危为安”,只要从“聚焦问题、重建信任、共情消费者”出发,一是彻底放下对抗姿态,通过发布预制菜分类说明、菜单标注制作方式实现透明化,回应罗永浩呼吁的核心诉求。二是修正致歉逻辑,发布明确认错、解释原因、具体补偿措施的致歉声明,以真诚替代抱怨。三是建立长效沟通机制,用持续行动证明改变。便能避免陷入对抗到底的僵局,将争议转化为品牌升级的契机。

西贝此次的“最差公关”,给众多品牌敲响了警钟。公关的核心不是反驳质疑,而是解决问题;不是维护品牌面子,而是重建消费者信任;更不是用行业标准说服消费者,而是从消费者视角理解需求。尤其是在消费者主权时代,这份理解与真诚更显关键,此时傲慢的对抗与混乱的辩解,远比问题本身更致命。

作者简介:白杨,【品牌营销官】主编,从事品牌营销多年。个人微信号:baiyang8292

本文由网上采集发布,不代表我们立场,转载联系作者并注明出处:https://www.yingxiaobingfa.com/?p=34697